Im Fokus des Beitrags steht die sozialwissenschaftliche Forschung zu digitaler Gesundheit bzw. zum Digital Health Divide unter Beachtung vertikaler (</>-Relationen wie sozioökonomischer Status, Bildung, Beruf und Einkommen) und horizontaler (=/≠-Relationen wie Geschlecht, Alter, Nationalität, Sexualität, etc.) sozialer Ungleichheiten. Die sozialwissenschaftliche Debatte über das Digital Divide diskutiert neue digitale Computertechnologien und Künstliche Intelligenz (KI) im Hinblick auf die Persistenz oder Verstärkung alter und das Aufkommen neuer Ungleichheiten.1 Die Forschung zum „Digital Health Divide“2 begann zeitgleich mit der Massenverbreitung des Internets Anfang der 2000er Jahre und widmete sich rasch dem Zugang und der Inanspruchnahme von Gesundheitsinformationen im Internet.3

Die Beschreibung und Erklärung digitaler Ungleichheiten mit Gesundheitsbezug finden sich dabei vor allem mit Bezug auf 1) das Online-Recherchieren von Gesundheitsinformation, 2) die digitale Gesundheitskompetenz und 3) auf gesundheitspolitische Interventionen wie der elektronischen Patientenakte.2

Beschreibung und Entwicklung des Digital Health Divide

In der Literatur zum digitalen sozialen Gradienten von Gesundheit lassen sich – vor allem mit Bezug auf die Suche von Gesundheitsinformation – fünf dominante Indikatoren und vulnerable Gruppen identifizieren, die ebenfalls in vertikale und horizontale Ungleichheit unterteilt werden können. Die Nutzung digitaler Inhalte im Hinblick auf das Suchen von Gesundheitsinformationen unterscheidet sich folglich signifikant nach Alter, Bildungsgrad, Migrationsstatus, Sprachfertigkeiten der Landessprache, Einkommen sowie zwischen städtischen und ländlichen Räumen.2 Dennoch gibt es auch erste Trendstudien die darauf hindeuten, dass sich die Ungleichheiten zwischen den soziodemographischen Gruppen – vor allem nach Alter und etwas schwächer für Bildung und Einkommen – mit fortlaufender Zeit minimieren.2

Die Gleichzeitigkeit und Verschränkung horizontaler und vertikaler Ungleichheiten sind ein Wesensmerkmal des Digital Health Divide. Hierbei ist die Verschränkung von „alt“4-„niedriger sozioökonomischer Status“ -„einer Minderheit angehörig“-„ländlich wohnend“ angesichts der vorliegenden Evidenz und niedrigen Gesundheitskompetenz als am vulnerabelsten einzustufen.2 Einzeln betrachtet zeigen sich besonders für die Indikatoren des sozioökonomischen Status, für das Alter und die Hautfarbe deutliche Zusammenhänge. Geschlechtsbezogene Unterschiede sind nicht durchgängig nachweisbar.

Daten zur deutschen Situation

Daten zum „Digital Health Divide“ und der Situation in Deutschland sind bislang wenig bekannt. Das Profilzentrum Gesundheitswissenschaften (PZG) der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg hat im Jahr 2020 im Rahmen der HeReCa-Studie anhand eines Online-Panels erstmals Daten zu gesundheitsgezogenen Einstellungen zur Digitalisierung bei ca. 1.800 Befragten aus Berlin, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg erhoben.

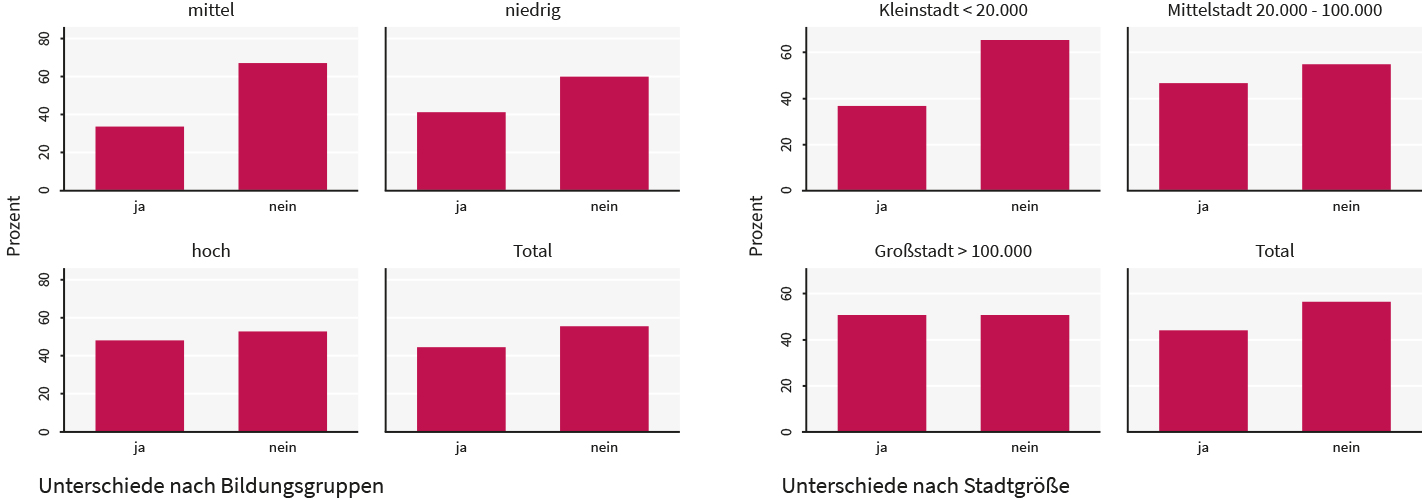

Die PZG-Daten dokumentieren bei explorativer Betrachtung inhaltlich-weltanschauliche wie auch sozial gespaltene Verhältnisse zur Digitalisierung im Gesundheitswesen. Zwar ist einer deutlichen Zweidrittelmehrheit (75%) die Nutzung neuer digitaler Gesundheitstechnologien (sehr) wichtig, jedoch haben nicht einmal die Hälfte (44%) bislang digitale Hilfsmittel (z.B. PC, Laptop, Mobiltelefon) tatsächlich für die Arzt-Patientenkommunikation genutzt und diejenigen, die es häufiger genutzt haben, weisen tendenziell einen hohen Sozialstatus auf und wohnen eher in einer Groß- oder Mittel- statt Kleinstadt (Abbildung 1).

Bildungs- und Ortunterschiede hinsichtlich der Frage: “ Haben Sie jemals Ihren Arzt kontaktiert, indem Sie elektronische Hilfsmittel genutzt haben? z. B. über den PC oder das Mobiltelefon (u. a. E-Mail, Skype, WhatsApp)“

Zu den beliebtesten digitalen Anwendungen im Hinblick auf die eigene Gesundheit zählen Websites (72%) und Foren (37%), gefolgt von gesundheitsbezogenen YouTube-Videos (41%), der App der Krankenkasse (37%) und Wearables/Smartwatches (30%), wohingegen etwa die elektronische Patientenakte (6%) oder das Remote-Monitoring (5%) von Herz-Kreislauf-Indikatoren nur von einer sehr kleinen Minderheit im Hinblick auf ihre digitale Gesundheitsversorgung in Anspruch genommen worden ist.

Ein großes Vertrauen ist hinsichtlich der Bereitschaft des Teilens von Wearable-Daten mit Haus- oder Fachärzt*innen (beide 80%) sowie nachgeordnet Krankenhäusern (64%) und Reha-Kliniken (59%), Therapeut*innen (54%) oder der Wissenschaft (50%) zu verzeichnen, wohingegen eine deutliche Distanz und Skepsis gegenüber Mitarbeiter*innen beim Arzt (35%), Apotheker*innen (25%) dem Gesundheitsamt (16%), der industriell-wirtschaftsnahen Forschung (17%) und Versicherungen (9%) besteht.

Ein ähnlich gespaltenes Bild und fast deckungsgleich abgestufte Hierarchien ergeben sich hinsichtlich der Bereitschaft, Daten der elektronischen Patientenakte und der Krankenkassen-App zu teilen. Hierbei ist insbesondere der Unterschied zwischen hohem Vertrauen in (Fach-)Ärzt*innen und höherer Skepsis gegenüber unterwiesenem medizinischem Personal augenfällig. So würden 4 von 10 Befragten weder Daten ihrer Wearables noch Daten der elektronischen Patientenakte mit medizinischen (Fach-)Angestellten von Ärzt*innen teilen, wohl aber mindestens 8 von 10 mit ihrer Haus- oder Fachärzt*in, was angesichts der praktischen Umsetzung dessen einen gewissen Selbstwiderspruch darstellt.

Ein in wissenschaftskritischen Zeiten überraschender Vertrauensvorschuss hinsichtlich des Teilens von Daten der elektronischen Patientenakte, von Wearables und eigenen Gesundheits-Apps kann auch tendenziell für die öffentlich geförderte Wissenschaft (ca. >30-50%) auf der einen Seite verzeichnet werden, dem gegenüber eine Distanz hinsichtlich des Teilens von Daten mit Gesundheitsämtern (<15%), der Pharmazie/Apotheken (<25%), Versicherungen (<15%) und wirtschaftsnaher Forschung (<15%) steht.

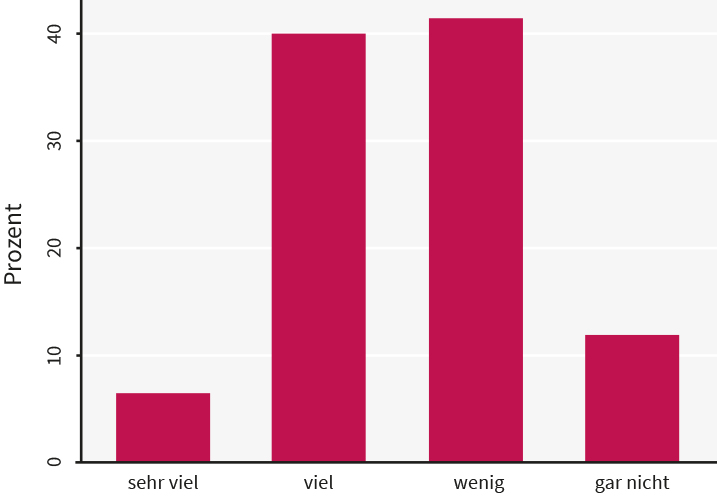

Das Vertrauen in die sichere Übermittlung personenbezogener Daten vermittelt jedoch sowohl bei Wearables, der elektronischen Patientenakte, als auch der App der Krankenkasse (Abbildung 2) – und dies zudem unabhängig vom sozioökonomischen Status – ein geteiltes Bild. Wearables wird mit 73% „wenig bis gar nicht“ damit am geringsten getraut, aber auch bei der elektronischen Patientenakte (40%) und der Krankenkassen-App (53%) findet sich ein beträchtlicher Anteil von Befragten mit Skepsis und Distanz wieder.

Vertrauen in die Übermittlung personenbezogener Daten der Krankenkassen-App

Weniger Hoffnungen und Chancen – viele Ängste und Sorgen zu Digital Health?

Die in den Daten zur Nutzung und Inanspruchnahme digitaler Gesundheitstools dokumentierte Spaltung zwischen den wahrgenommenen Chancen und Risiken der Digitalisierung, gleichzeitig bestehenden Hoffnungen und Ängsten hinsichtlich Digital Health im Gesundheitswesen, kristallisiert sich auch anhand plakativer Einstellungen heraus.

Bei der Frage medizinischer Chancen hegen die Hälfte der Befragten (50%) und bei administrativer Optimierung (z.B. kürzere Wartezeiten) sogar 64% große Hoffnungen in digitale Entwicklungspotentiale. Dahingegen meint etwa nur ein Drittel, dass sich durch die Digitalisierung schwere Krankheiten wie bspw. Lungenkrebs besiegen lassen werden können (29%) oder dass „Big Data“ (33%) das Gesundheitssystem durch die zielorientierte Analysemöglichkeit großer Datenmengen nachhaltig verbessern wird. Insbesondere Menschen mit geringer Bildung, geringem Einkommen und aus ländlichen Räumen hegen jedoch größere Hoffnungen in die Digitalisierung, sind aber auch diejenigen, die im Vergleich zu hohen Statusgruppen und urbanen Befragten die größeren Risiken sehen.

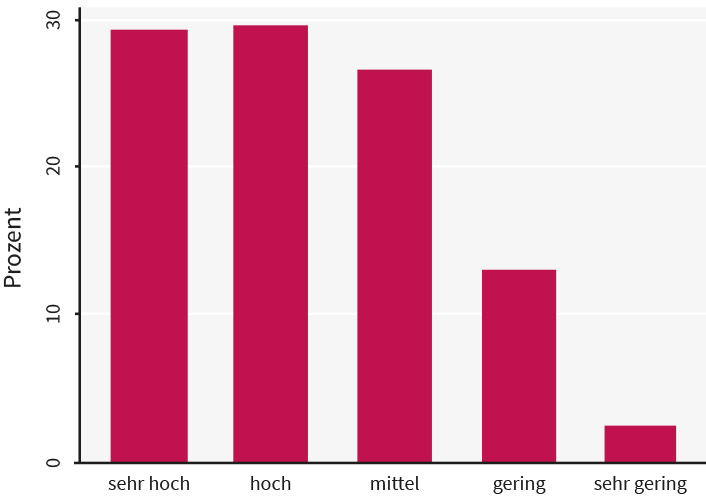

Über 60% haben ferner Bedenken hinsichtlich der Wahrung des Datenschutzes. Nahezu 5 von 10 Befragten haben Sorgen, dass Gesundheits-Apps nicht ausreichend im Hinblick auf ihre Qualität und Wirksamkeit geprüft werden sowie dass die KI zu einer insgesamt negativen Entwicklung im Gesundheitswesen führen kann und womöglich (ethische) Fehlentscheidungen begünstigt. Dies drückt sich auch in der Sorge aus, zur „gläsernen Patient*in“ zu werden, was von nahezu 60% der Befragten befürchtet wird (Abbildung 3).

„… Ihre Sorge, zum/zur „gläsernen“ Patient*in zu werden?“

Ein möglicher Grund für die noch relativ hohe Skepsis und Distanz gegenüber digitaler Gesundheit könnte neben der Unübersichtlichkeit von Angeboten und der Komplexität von digitaler Technik (wie z.B. KI, machine learning, etc.) darin liegen, dass bei der Bevölkerung noch große Ungewissheit darüber besteht, inwiefern und in welchem Ausmaß digitale „Plattform-Monopole“5, wie Amazon, Google, Microsoft, Facebook/WhatsApp/Instagram oder Apple, Daten und Gesundheitsinformationen ihrer User zur gewinnorientierten Optimierung nutzen. Die Ambitionen von Amazon, etwa den digitalen Gesundheitsmarkt in Zukunft zu dominieren, sind bereits bekannt und öffentlich kommuniziert. Was dies für die Zukunft moderner Wohlfahrts- und Sozialstaatsmodelle und die gesetzliche Gesundheitsversicherung oder den PKV-Markt bedeutet, ist mehr als ungewiss. Eine ernstzunehmende Befürchtung ist, dass „Big Data“-Algorithmen sozial benachteiligte Gruppen zukünftig benachteiligen, indem sie (gesundheits-)ökonomische Anreize eher am – fitten und mittelschichtsorientierten – Durchschnitt der User*innen orientieren.

Quellenverweise

1 Zuboff, Shoshana (2020): The age of surveillance capitalism. The fight for a human future at the new frontier of power. 1st trade paperback ed. New York: Public Affairs.; Ragnedda, Massimo; Muschert, Glenn W. (Hg.) (2015): The digital divide. The internet and social inequality in international perspective. First issued in paperback. London, New York: Routledge.; Reichert, Ramón (Hg.) (2014): Big Data. Analysen zum digitalen Wandel von Wissen, Macht und Ökonomie. Bielefeld: transcript-Verl.

2 Mlinarić, Martin; Knöchelmann, Anja (2018): Digital Health Divide: Gesundheitliche Ungleichheiten und Digitalisierung. In: Christoph Dockweiler und Florian Fischer (Hg.): ePublic Health. 1. Auflage. Bern: Hogrefe vorm. Verlag Hans Huber, S. 269–277.

3 Wagner, T. H.; Bundorf, M. K.; Singer, S. J.; Baker, L. C. (2005): Free Internet access, the digital divide, and health information. In: Medical Care 43 (4), S. 415-420. DOI: 10.1097/01.mlr.0000156857.14152.6e.; Wyatt, S.; Henwood, F.; Hart, A.; Smith, J. (2005): The digital divide, health information and everyday life. In: New Media & Society 7 (2), S. 199-218. DOI: 10.1177/1461444805050747.

4Levy, Helen; Janke, Alexander T.; Langa, Kenneth M. (2015): Health Literacy and the Digital Divide Among Older Americans. In: Journal of General Internal Medicine 30 (3), S. 284-289. DOI: 10.1007/s11606-014-3069-5.

5 Srnicek, Nick (2017): Platform capitalism. Cambridge, UK, Malden, MA: Polity.